Von einer Dysregulation sprechen wir immer dann, wenn das Nervensystem nicht mehr selbstständig dazu in der Lage ist, flexibel zwischen Anspannung und Entspannung zu wechseln. Auch wenn es dieser Zustand nicht unbedingt vermuten lässt, handelt es sich dabei dennoch um eine Form der Selbstregulation deines Nervensystems – nur eben nicht mehr entlang der Basislinie, die für dich gesund und wichtig wäre. Eine detaillierte Erklärung zur Basislinie deines Nervensystems findest du in meinem Blogartikel Zwischen Regulation und Dysregulation: Wie dein Nervensystem dein Leben lenkt.

Wie auch im oben genannten Blogartikel näher beschrieben, entsteht eine Dysregulation des Nervensystems zumeist dann, wenn unser Nervensystem zu lange im aktivierten Zustand hängen bleibt. Ist unser Stresshormonspiegel über einen längeren Zeitraum hinweg erhöht, kann sich der Körper daran gewöhnen und in diesem Zustand verharren – selbst dann, wenn keine akute Belastungssituation mehr besteht.

Neben langanhaltendem Stress gibt es aber natürlich weitere Umstände, die Balance unseres Nervensystems beeinflussen können:

- unregelmäßiger oder nicht erholsamer Schlaf

- belastende oder ungelöste Beziehungsthemen

- ein Leben, welches wenig Raum für die eigenen Bedürfnisse zulässt

- körperliche Beschwerden, anhaltender Schmerz oder chronische Erkrankungen

- kreisende Gedanken, Sorgen oder innere Spannungszustände

- wenig Ausgleich durch Bewegung, Ernährung oder Ruhe

- persönliche Muster, die uns nicht dienen und andere selbstschwächende Gewohnheiten

Das Stresstoleranz-Fenster und unsere individuelle Belastbarkeit

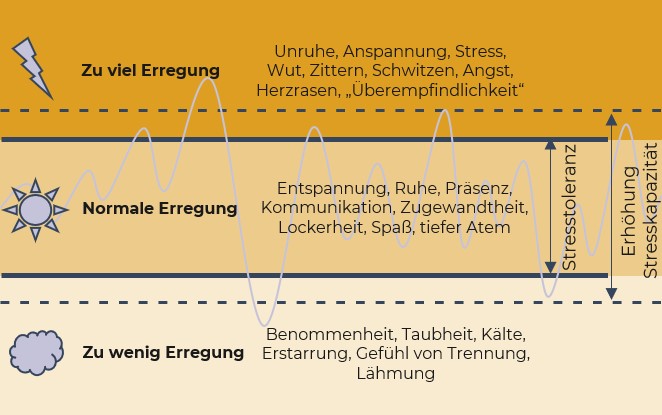

Das Modell des Stresstoleranz-Fensters veranschaulicht auf einfachem Wege unsere individuelle Kapazität mit Stress umzugehen. Immer dann, wenn sich unser Nervensystem in einem ausbalancierten Zustand befindet – wir uns also weder übermäßig angespannt fühlen noch das Bedürfnis haben, uns völlig zurückzuziehen – befinden wir uns im Rahmen unseres Stresstoleranz-Fensters. In diesem Zustand fühlen wir uns sicher/präsent, sehen Handlungsoptionen und sind dazu in der Lage, rational zu denken und soziale Kontakte zu knüpfen. Bewegt sich unser Nervensystem außerhalb unseres Stresstoleranz-Fensters, kann es entweder zu einer Übererregung (z.B. Unruhe, erhöhte Reizbarkeit, Anspannung) oder zu einer Untererregung (z.B. Taubheit, Gefühl des Getrenntseins, Rückzug) kommen.

Je größer das Stresstoleranz-Fenster, desto mehr Reize kann das Nervensystem aufnehmen und dennoch die Fähigkeit bewahren, sich selbst auf eine gesunde Art und Weise zu regulieren ohne in einer Dysregulation stecken zu bleiben. Die Größe des Stresstoleranz-Fensters variiert von Person zu Person und ist daher sehr individuell. Hier gibt es kein richtig oder falsch, sondern lediglich unterschiedliche Kapazitäten, die durch die Arbeit mit dem Nervensystem sanft und nachhaltig erhöht werden können. Um nachhaltige Veränderung zu bewirken und unsere Stresskapazität zu erhöhen, braucht unser Nervensystem vor allem eins: das Gefühl, sicher zu sein. In der Nervensystemarbeit werden daher sanfte Impulse gesetzt, um die Grenzen unseres Stresstoleranzfensters langsam auszudehnen. Indem wir die Grenzen ausdehnen und uns selbst regulieren, vermitteln wir unserem Nervensystem das Gefühl, dass wir mit der Situation umgehen und für uns selbst sorgen können – damit kreieren wir ein Gefühl von Sicherheit in uns selbst und sind nicht mehr so abhängig von äußeren Umständen. Die Arbeit mit dem Nervensystem kann man sich in etwas so vorstellen: wir laufen mit einer vollen Tasse heißen Tee durch die Straßen und werden von einem Passanten angerempelt. Natürlich schwappt alles über und wir verbrennen uns. Bildlich gesprochen arbeiten wir in der Nervensystemregulation daran, unsere Tasse zu vergrößern, damit der Inhalt gar nicht so leicht überschwappen kann, wenn ein externer Faktor unser Gleichgewicht ins Wanken bringt.

Der Begriff „Trauma“

Manche Ereignisse sind für unser Nervensystem so überwältigend, dass ein einziges Erlebnis unser inneres Gleichgewicht erschüttern kann – wir sprechen dann von einem Trauma. Ob ein Ereignis traumatisch ist oder nicht, hängt von der individuellen Stresstoleranz der jeweiligen Person ab. Ein Erlebnis, welches für Person A traumatisch ist, kann Person B nur kurzzeitig aus der Bahn werfen, bevor sich das Nervensystem wieder reguliert und somit keine Traumafolgen zurückbleiben.

Aus Sicht des Nervensystems ist ein Trauma das Ergebnis einer erlebten Situation, die zu einer ungewöhnlich hohen Aktivierung des Nervensystems (Sympathikus) geführt hat. Ein gut reguliertes Nervensystem kann sich im Alltag wieder auf seine Basislinie zurückregulieren. Bei einem Trauma ist dies nicht der Fall: das Sicherheitsempfinden (ventraler Vagus) wird so gestört, dass eine Regulation auf den vorherigen Zustand nicht mehr möglich ist und unser Nervensystem in einer ständigen Sympathikus-Aktivierung feststeckt. In manchen Fällen so lange, bis unser System kollabiert und in den Shut-Down (dorsaler Vagus) rutscht.

Die vier Trauma-Reaktionen

Wenn sich unser Nervensystem mit einer bedrohlichen Situation konfrontiert sieht, reagiert es autonom (und häufig, ohne dass wir uns dessen bewusst sind) mit einer der vier „Überlebensstrategien“, die auch unter den Begriffen Flight, Fight, Freeze oder Fawn bekannt sind. Jeder dieser vier Mechanismen soll unser Überleben in der – objektiv oder rein subjektiv wahrgenommenen – Gefahrensituation bestmöglich sichern. Unser Körper wählt also immer jene Überlebensstrategie aus, die in Anbetracht der jeweiligen Situation den höchstmöglichen Erfolg verspricht. Daher ist es auch kaum verwunderlich, dass Menschen aufgrund deren individuellen Lebensgeschichten in Gefahrensituationen auf unterschiedliche Überlebensstrategien zurückgreifen. Ein Beispiel: als Kind hast du die Erfahrung gemacht, dass dir Wut nicht die gewünschte Aufmerksamkeit einbringt. Wenn du allerdings brav warst und dich stets nach den Wünschen der anderen gerichtet hast, wurde dir Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Überlebensstrategie in Gefahrensituation Fawning und nicht Fighting ist, ist sehr hoch. Andersherum haben einige von uns vielleicht die Erfahrung gemacht, erst lauthals brüllen zu müssen, bevor ihre Bedürfnisse gehört wurden. In diesem Fall wird die Wahl der Überlebensstrategie tendenziell eher der Fight-Modus sein.

Hier findest du einen kurzen und prägnanten Überblick über unsere vier Überlebensstrategien/Trauma-Reaktionen:

Der Flight-Modus (Flucht)

Die Fluchtreaktion ist oft der erste Impuls, dem unser Nervensystem nachgeht, wenn wir uns in einer Gefahrensituation befinden. Das macht aus Sinn denn stell dir vor, du begegnest einem gefährlichen Tier: du würdest höchstwahrscheinlich versuchen, vor ihm wegzurennen anstatt sofort den Kampf aufzunehmen. Auf einer gesunden Ebene unterstützt uns unser Flucht-Modus dabei, Abstand zu nehmen – sei es durch Rückzug aus einem Konflikt, wenn uns die Sache über den Kopf wächst oder wir eine Pause brauchen, das Verlassen eines belastenden Umfelds oder das bewusste Einfordern von Raum. Wenn das Nervensystem jedoch dauerhaft in einem Zustand erhöhter Alarmbereitschaft (Sympathikus) feststeckt, kann dieser Mechanismus überaktiviert werden. Dann empfinden wir (bewusst oder unbewusst) den ständigen Drang, einer Situationen zu entkommen, auch wenn gar keine objektive Gefahrensituation vorliegt. Mögliche Ausdrucksformen sind Rastlosigkeit, übermäßige Beschäftigung, Vermeidungsverhalten, Perfektionismus oder das Bedürfnis, nie zur Ruhe zu kommen. Ein typisches Fluchtverhalten zeigen z.B. Personen mit einem vermeidenden Bindungsverhalten auf – sobald ein Kennenlernen mehr Tiefgang bekommt und es darum geht, echte Nähe aufzubauen, ziehen sie sich merklich zurück oder brechen den Kontakt komplett ab. Ihr autonomes Nervensystem hat emotionale Nähe – aus den verschiedensten individuellen Gründen – als Gefahr abgespeichert und möchte sich daher schnell in Sicherheit bringen, indem es sich der Situation entzieht.

Der Fight-Modus (Kampf)

In den Kampf-Modus wechselt unser Nervensystem immer dann, wenn Flucht keine Option (mehr) ist. Diese Reaktion geht mit erhöhter Energie, Widerstand oder dem Bedürfnis nach Kontrolle einher. In gesunder Form hilft sie uns, für uns einzustehen, Grenzen zu setzen oder den nötigen Mut für Entscheidungen zu finden. Wie im Flucht-Modus kann unser Nervensystem auch hier eine Überaktivierung erfahren, welche dann zu übersteigertem Kontrollverhalten, Reizbarkeit oder innerem Druck führt. Auch der starke Wunsch, sich durchzusetzen kann Ausdruck von aktiver Kampfenergie im Nervensystem sein. Wenn wir das Beispiel von oben weiterverfolgen, weisen solche Verhaltensweisen vermehrt Personen mit einem ängstlich anklammernden Bindungsstil auf. Treffen Personen mit diesem Bindungsverhalten auf Menschen mit einem vermeidenden Bindungsstil, besteht ein starkes Gefühl nach Kontrolle. Das Kontrollverhalten kann dabei unterschiedliche Formen annehmen. Beispielhaft könnte eine Person mit ängstlich anklammernden Bindungsstil einer vermeidenden Person viel öfter schreiben oder diese öfter kontaktieren, wenn sie bemerkt, dass der Kontakt langsam abbricht. Durch das eigene Tun entsteht das Gefühl von Kontrolle über die Situation.

Der Freeze-Modus (Erstarrung) & der Shutdown (Zusammenbruch)

Wenn weder Flucht noch Kampf als Ausweg wahrgenommen werden, reagiert das Nervensystem häufig mit Erstarren. Im „Freeze“-Zustand ist gleichzeitig eine hohe innere Aktivierung (Sympathikus) und eine bremsende Schutzreaktion (dorsaler Vagus) aktiv – so als würde man in einem Auto auf das Gaspedal treten und gleichzeitig die Handbremse ziehen. Unser Körper verbraucht im Freeze-Zustand enorm viel Energie, was sich sehr anstrengend anfühlen kann. Gleichzeitig bremst uns unser dorsaler Vagus auf, sodass wir das Gefühl haben, nicht vom Fleck weg zu kommen. Wenn diese Energie nicht aufgelöst wird, kann es zu einem vollständigen „Shutdown“ kommen: sämtliche Aktivität im Körper wird auf ein Minimum reduziert, wir ziehen uns komplett zurück und Erschöpfung dominiert unsere Gefühlswelt. In diesen Zuständen können Hoffnungslosigkeit, Isolation, das Gefühl von völligem Stillstand, Dissoziation, oder depressive Gefühle auftreten.

Der Fawn-Modus (Anpassung)

Den Fawn-Modus kennen heutzutage viele unter dem Begriff People Pleasing. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Fawn-Reaktion im Gegensatz zum Flight-, Fight- und Freeze-Modus sowie Shutdown keine autonome Schutzreaktion unseres Nervensystems ist. Sie ist ein sozial erlerntes Verhaltensmuster und entsteht häufig durch Erfahrungen, die wir in frühen Jahren gemacht haben. Unser Nervensystem hat dann abgespeichert, dass es sicherer ist, wenn wir Konflikte vermeiden, uns der Situation/unserem Gegenüber anpassen und für Harmonie sorgen. Auch wenn diese Strategie in bestimmten Kontexten hilfreich sein kann und in unserer Gesellschaft sozial häufig erwünscht ist, kann sie für die betreffende Person sehr belastend werden. Selbstaufgabe, fehlenden Grenzen oder starke Abhängigkeit von der Außenwelt gehen oft mit dieser Reaktion einher. Wieder zurück zu unserem Beziehungsbeispiel würde man den Fawn-Modus dadurch erkennen, dass eine Person merkt, dass sich ihr gegenüber zurückzieht und daraufhin ihre eigenen Bedürfnisse (wie z.B. das Bedürfnis nach Kontakt oder Nähe) sehr zurückschraubt – in der Hoffnung, dass sie dieses Verhalten der vermeidenden Person wieder näherbringen wird.